Der Traum ist eine Botschaft des Unbewussten an das Bewusstsein. Da Träume nicht lügen, ist Traumarbeit ein wertvolles Instrument der Selbsterfahrung und der Persönlichkeitsentwicklung. Träume als Lebensbewegung unserer Seele zeigen nicht nur mit Lösungsmöglichkeiten für unsere Probleme, sie sind vielmehr, als Botschaft unseres Unbewussten, oft sind sie ein gutes Stück weiter, als wir es in unserem Wachbewusstsein sind.

Wir können unsere Träume als Spiegel unserer tiefsten Gefühle und Gedanken begreifen. Als Ratgeber, Wegweiser und Suchbilder auf dem Weg unserer Selbstfindung, sind sie es wert, beachtet zu werden. Träume zu verstehen und richtig zu analysieren, bedarf sowohl der nüchternen Betrachtung und Beachtung der jeweiligen Lebenssituation des Träumers. Das gemeinsame Betrachten und Bearbeiten der Träume in der Einzelsitzung oder im geschützten Rahmen der Gruppentherapie eröffnet eine reiche Palette von Möglichkeiten, sich dem Traumverstehen und der Sprache der inneren Bilder zu nähern. Der Reichtum verschiedener Sichtweisen, Verstehens- und Erlebensmodelle kann uns dabei helfen, den eigenen Verstehenshorizont zu erweitern und verständlicher wie klarer werden zu lassen.

In der Einzeltherapie arbeite ich hierbei mit Symbolen, die der Klient/in wählt. Sozusagen als Stellvertreter für alles das, was im Traum vorkommt. In meiner Praxis stehen hierzu unzählige verschiedene Symbole zur Verfügung. In der Gruppentherapie dagegen kann der Protagonist/-in seine Hilfs-Iche mit den Teilnehmenden Personen besetzen. Symbole oder Personen – der Rollentausch ist hierbei die wesentliche Technik.

Elemente aus der Gestalt-Therapie und dem Psychodrama bilden dabei die Basis für die Bearbeitung der Träume. Die habe ich im Laufe meiner Arbeit mit meinen Klienten und deren Träume entwickelt. Nicht mir obliegt die Deutung des Traumes, sondern ich begleite den Klienten/-in in der gemeinsamen Erschließung der Interpretation / Deutung des Trauminhalts. Ich stoße an, ich spiegle und stelle Fragen, um die manchmal erstaunlichen Botschaften ans Tageslicht zu holen. Ziel ist dabei, Veränderungsprozesse auf eine Weise zu begleiten, die Zugang zu (intensiven) Gefühlen schafft und Ängste reduziert.

Ein Traum ist deshalb so unverständlich, weil die inneren Aspekte des Träumers oft kontrovers sowie miteinander verstrickt sind.

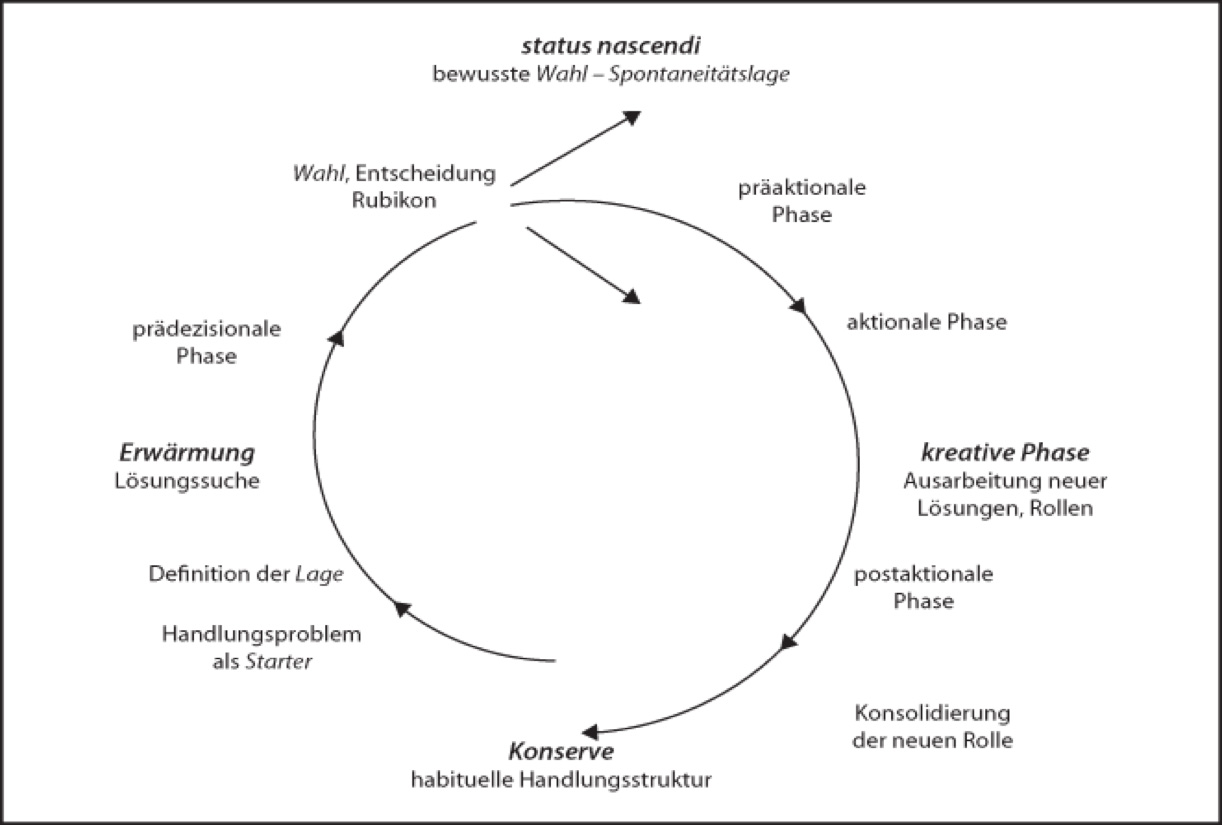

Die psychodramatische Spirale

Die psychodramatische Spirale ist sicherlich die anspruchsvollste Technik des Psychodramas. Sie nimmt im Vergleich zur klassischen Protagonistenarbeit eine längere Bearbeitungszeit in Anspruch. Außerdem setzt sie voraus, dass der Klient/-in einen tiefen Wunsch der Selbsterkenntnis mitbringt. Die Erkenntnis liegt in dem Wahrnehmen, dass psychische Handlungsmuster eine Historie haben. Dieses hat oftmals ihren Ursprung in der Herkunftsfamilie begründet. In der Regel, geht der Klient/-in davon aus, weil die inneren Abläufe so verschleiert sind, das das eine mit dem anderen so überhaupt nichts zu tun.

Das Modell von Goldman/Morrison ist eine unentbehrliche Hilfe, um dem Verlauf einer Protagonistenarbeit Struktur zu geben. Die psychodramatische Spirale ist ein prozessorientierter Wegweiser bzw. die Landkarte einer Sitzung.

Die Handlungsstrategien führen von einem aktuellen Punkt an der Peripherie des Konflikts zu einem meist in der Vergangenheit liegendem Zentrum und wieder zurück in die Gegenwart oder Zukunft.

Diese Vorgehensweise ermutigt Klienten sich mit dem Ursprung des Konflikts in der Vergangenheit auseinanderzusetzen, seine gegenwärtigen Muster sichtbar zu machen und auf der Bühne alternative Handlungsstrategien zu erproben. Danach können sie im Alltag umsetzen, was sie in der Therapie erfahren, erlebt und entwickelt haben. Also das Ende der Sitzung beschließt unbedingt ein Roletraining.

Entscheidungshilfe – Tetralemma

Ich werde immer wieder einmal von Klienten und Coachees gebeten, das Tetralemma auf der website zu plazieren, sodass sie bei Bedarf nachschauen können. Diesem Wunsch komme ich hiermit nach.

Tetralemma

Das Tetralemma (vier Positionen oder Standpunkte) von Varga von Kibed ist eine Struktur, die ursprünglich aus der traditionellen indischen Logik zur Kategorisierung von Haltungen und Standpunkten stammt. Es wurde im Rechtswesen zur Kategorisierung der möglichen Standpunkte verwendet, die ein Richter in einem Streitfall zwischen zwei Parteien einnehmen kann. Er kann der einen Partei recht geben oder der anderen Partei oder beiden oder keiner von beiden. Das Tetralemma ist ein sehr gut geeignetes Schema zur Überwindung jedes Verharrens im vertikalen Denken und von daher auch eine Methode zu lateralem Denken. Das Tetralemma ist eine Aufstellungsmethode, die sehr gut dazu geeignet ist, sich auch körperlich in eine Situation nach der Entscheidung zu versetzen, indem eine Visualisierung durchgeführt wird. Sie macht insbesondere dann Sinn, wenn Sie sich nicht zwischen zwei extremen Positionen entscheiden können oder wollen. Und so sieht die Aufstellung der verschiedenen Positionen aus:

- Das Eine

- Das Andere

- Beides: Wie können Sie beide Positionen vereinen?

- Keines von Beiden: Warum können Sie noch keine Entscheidung treffen? Um was geht es wirklich?

- Die Zukunft jenseits der Entscheidung: Gibt es eine Vision? Mit was hat es noch zu tun – oder auch nicht?

Quelle: Michael Hubler, info@m-huebler.de

Für mich ist das Wesentliche in der Aufstellungsarbeit mit dem Tetralemma, dass der Klient lernt, mal keine inneren Schranken (Denkverbote) aufzubauen. Des Weiteren ist es die beste Möglichkeit, mal zu (er)spüren, wie es sich denn anfühlt, wenn ich mich auf diese oder jene Handlungs-Version einlasse. Einzusetzen in allen Settings wie Einzel-, Gruppe- Paartherapie und Coaching, wenn ein Entscheidungsdilemma beim Klienten oder Coachee vorliegt.

Riemann-Thomann-Modell

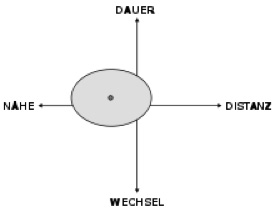

Der deutsche Psychoanalytiker und Psychotherapeut Fritz Riemann hat das Standardwerk „Grundformen der Angst“ im Jahre 1961 veröffentlicht. Aus diesem sind die vier Pole der Persönlichkeit entnommen.

Der Schweizer Psychologe, Christoph Thomann, hat diese Persönlichkeitstypisierung in den siebziger Jahren in seiner Arbeit mit Paaren aufgegriffen. Er war sich sicher, dass jeder psychologische Berater Kategorien und theoretische Bezugssysteme (Erklärungsmodelle) benötigt, die ihm Besonderheiten seiner Klienten verdeutlichen. Ich wende das „Riemann-Kreuz“ nicht nur in der Paartherapie an. Es findet auch immer wieder einmal Anwendung im Gruppentherapiesetting oder in Personalentwicklungskontexten und im Gruppencoaching. Dieses Erklärungsmodell dient nicht nur der eigenen therapeutischen Sicht und Deutung, sondern bei genauer Erläuterung auch dem Klienten. Der sein eigenes Handeln und das Handeln seines „(Konflikt)partners somit besser verstehen kann. Ich kann hiermit meinen Klienten erläutern, was mit ihnen selbst und in ihren Beziehungen abläuft. Wo sind die polarisierenden und oft eskalierenden Beziehungsabläufe und Handlungsmuster? Wer oder was gibt welchen Handlungsimpuls und wo beginnt es sich im Handlungsgeschehen mit anderen zu verzahnen oder zu verhaken? Ich erlebe immer wieder, dass Klienten dankbar für solche Erklärungsmodelle sind. Sie bringen Transparenz in ihr Handeln und in das Verstehen des Handelns des Gegenübers. Ein Verständnis für sein eigenes und das Handeln des Kommunikationspartners zu bekommen, führt zu Erleichterung und zu vermehrter Empathie in sein Gegenüber.

Grundsätzlich lassen sich nach Riemann (1975) und Thomann (1988) vier gegensätzliche Grundausrichtungen des Menschen beobachten. Alle vier Grundausrichtungen kommen bei jedem Menschen in unterschiedlicher Ausprägung vor. Aber meistens sind zwei oder manchmal sogar nur eine dieser Ausrichtungen maßgebend für das aktuelle Empfinden und Verhalten. Diese Grundausrichtungen haben einen direkten Einfluss auf das Kommunikations- und Beziehungsverhalten.

- Distanzausrichtung

- Näheausrichtung

- Dauerausrichtung

- Wechselausrichtung

Darstellung nach Riemann/Thomann im Koordinatenkreuz: Hier ist die Ausrichtung Dauer-Nähe abgebildet.

Die vier Grundausrichtungen lassen sich in einem Koordinatenkreuz einbinden. Hierbei gibt es eine Raum- und eine Zeitachse. Senkrecht ist die Zeitachse mit den beiden Extremen Dauer und Wechsel. Waagrecht ist die Raumachse mit den Extremen von Distanz und Nähe. Raum und Zeit sind die Kriterien, in denen Menschen sich im Umgang miteinander unterscheiden.

Wie bereits erwähnt, wende ich dieses Erklärungsmodell nicht nur im „privaten Lebensbereich“ an. Als Menschen kleiden wir viele verschiedene Rollen aus (vgl. Morenos Rollentheorie). Deshalb wirken sich diese vier Grundausrichtungen selbstverständlich auch in unseren Arbeits- und Berufsrolle(n) aus. Beispielsweise in einem Verkaufsgespräch. Entsprechend seinen Grundtendenzen hat jeder Mensch auch seinen dazu passenden Kommunikationsstil (siehe auch Nachrichtenquadrat nach Friedemann Schulz von Thun). Die Berufsrolle gibt oft schon vor, wie das gewünschte / erwartete Rollenhandeln auszusehen hat. Dies wird u.a. auch im Rahmen von Personalentwicklung vermittelt und in der Berufssozialisation. Mitarbeiter und Führungskräfte nehmen dann ein Coaching in Anspruch, wenn beispielsweise das eigene Handlungsverständnis mit dem der Berufsrolle kollidiert. Hier kann das Riemann-Kreuz als Erklärungsmodell angeführt werden.

Kreativer Zirkel

Die Methode „Kreativer Zirkel“ setzte ich bei Bedarf in allen therapeutische Settings (Einzel-, Gruppen- und Paartherapie sowie im Coaching ein). Der Kreative Zirkel ist ganz genau genommen keine Strukturtheorie sondern vielmehr eine Strukturveränderungstheorie. Um die Zentralbegriffe Spontanität, Kreativität und Konserve entwickelt Jacob Levy Moreno ein Kreislaufschema mit dem er die Veränderung on einem relativ stabilen Ausgangszustand (Konserve I) in einen Endzustand beschreibt, der wiederum relativ stabil ist (Konserve II). Einen Impuls, der Veränderung initiiert nennt Moreno Spontanität. Dieser setzt unspezifische Erwärmungsprozesse in Gang, die sich bündeln und gegenseitig verstärken. Sie können dazu führen, dass das System in einen hochenergetischen, instabilen Zustand versetzt wird, in dem es sich in einem höchst dynamischen Prozess neu organisieren und aufstellen muss. Diesen Zustand nennt Moreno „Stegreiflage“, die danach ablaufende Neuorganisation kreativer Gestaltung. In dem Kreislaufmodell des kreativen Zirkels setzt Moreno die drei Zustände (Konserve I und II und Stegreiflage), die für Veränderung verantwortlichen Kräfte (Spontanität und Kreativität) und die dabei ablaufenden Prozesse (Erwärmung und Gestaltung) zueinander in Beziehung. Das verändere Verhalten kann somit erst erfolgen, wenn es dem Klienten gelingt, über den Rubikon zu kommen.